【Dorico】Tipsその44(調号の非表示その2:ティンパニやホルンなど調号を使わない楽器)

前回はDoricoで全パート調号を使わずに臨時記号だけで表記する方法をご紹介しました。

今回はティンパニのように、調号を使わず表記することが慣習になっている楽器についてです。クラシック音楽の世界では歴史的な経緯からホルンやトランペットさえ調号を使わず表記することもあります。

じつは調号ポップオーバーで[Alt]+[Enter](Win)/[Option]+[Return](Mac)を押すと、そのパートにだけ調号を適用することが可能です。

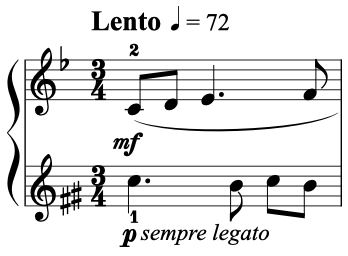

こんな調号だって作れます! が、本筋ではないのでまたの機会に。(バルトークの《ミクロコスモス》第99番『手の交差』より)

ということはティンパニパートにだけ無調の調号を適用すれば!

……というのは間違いです。

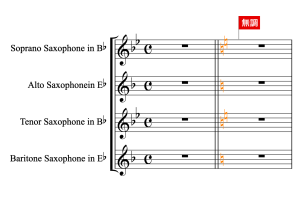

一般に調号を使わず表記する慣習がある楽器を追加するときには、調号ありと調号なしを選ぶことができます。

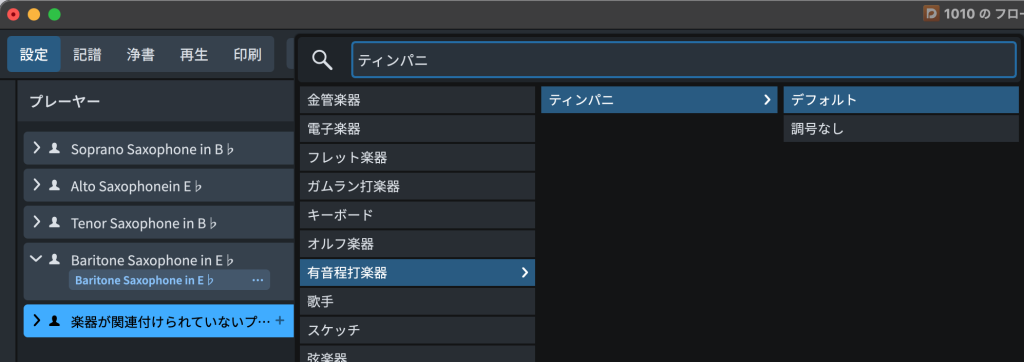

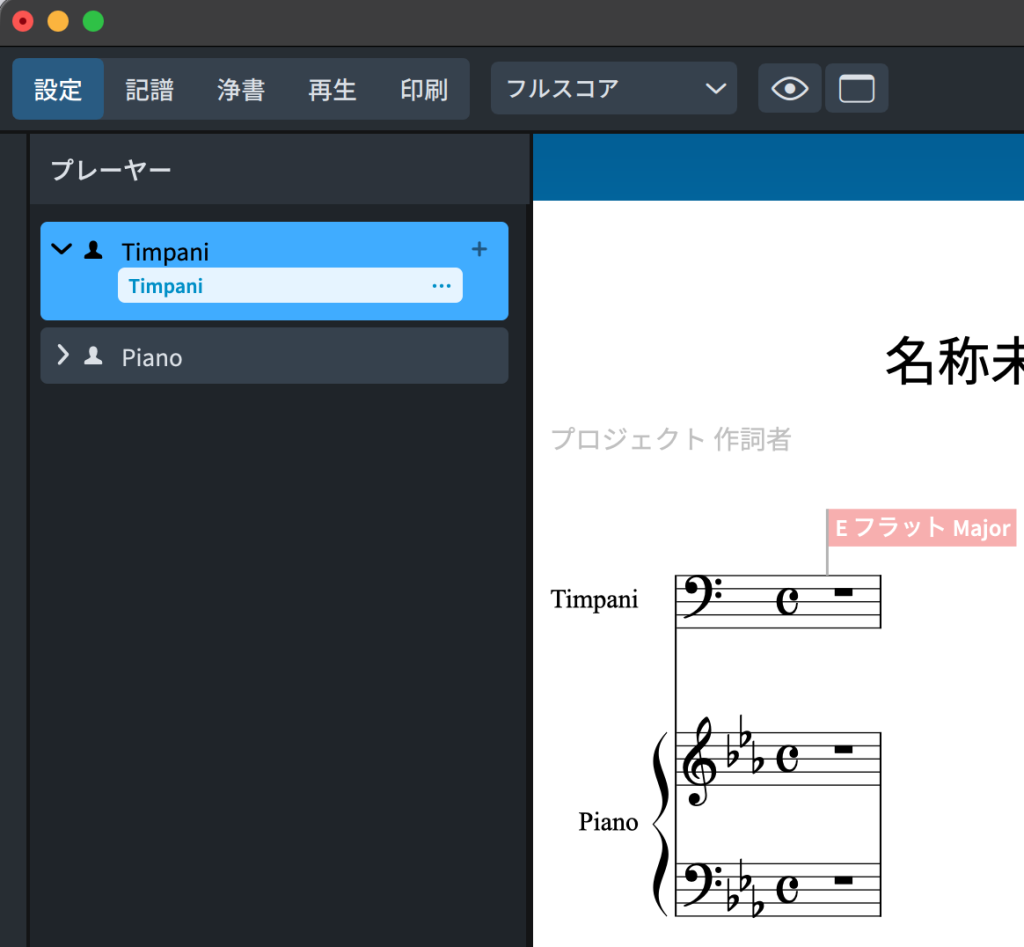

ティンパニの場合。デフォルトは調号ありです。

とはいえ、調号なしで作ったはいいものの奏者から「調号があったほうがわかりやすい!」と言われたり、逆に調号ありで作ったら「ティンパニというのは調号を使わないものだ!」と言われたり……あとから変えたくなることもあるでしょう(^^ゞ

あるいは調号なしが用意されていない楽器もあるかもしれません。

そんなときはこの記事をご覧くださいね♪

方法1:インストゥルメントを変更

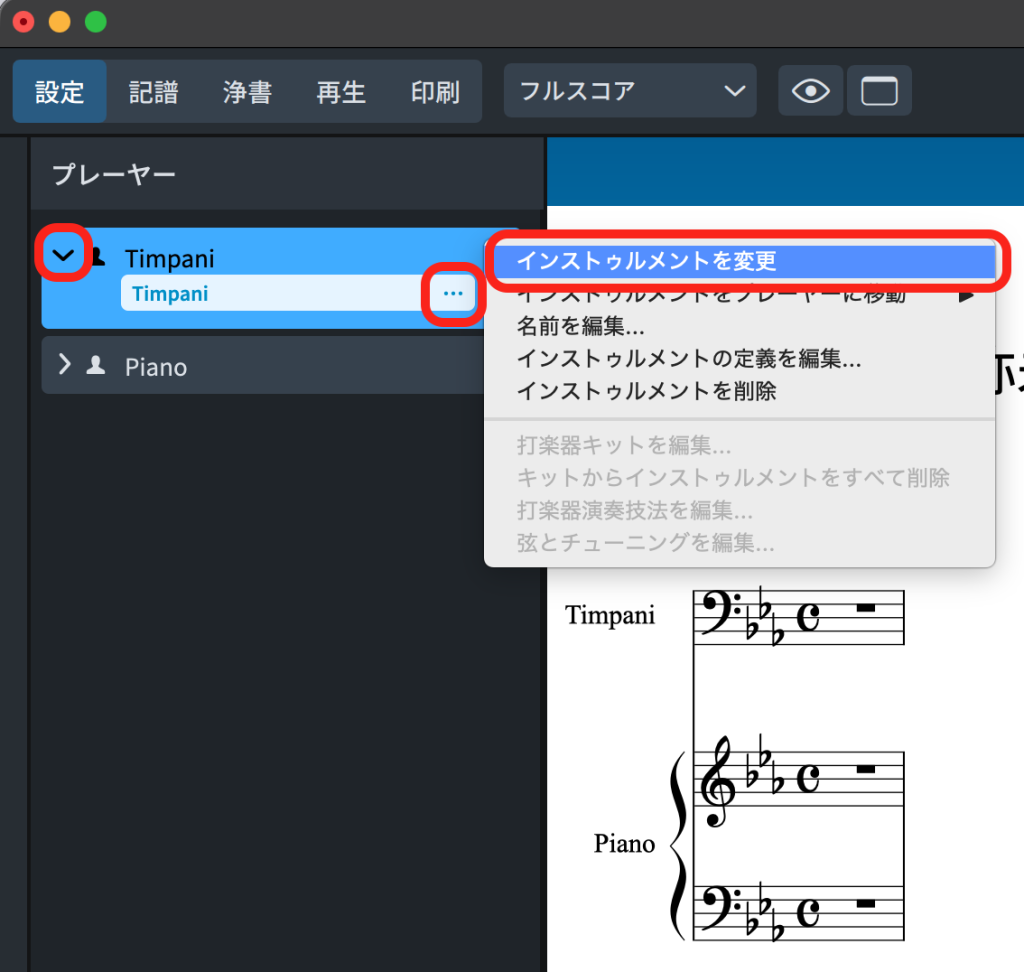

まずはインストゥルメントを変更してしまう方法です。

今回はティンパニ(デフォルト=調号あり)からティンパニ(調号なし)に変更します。

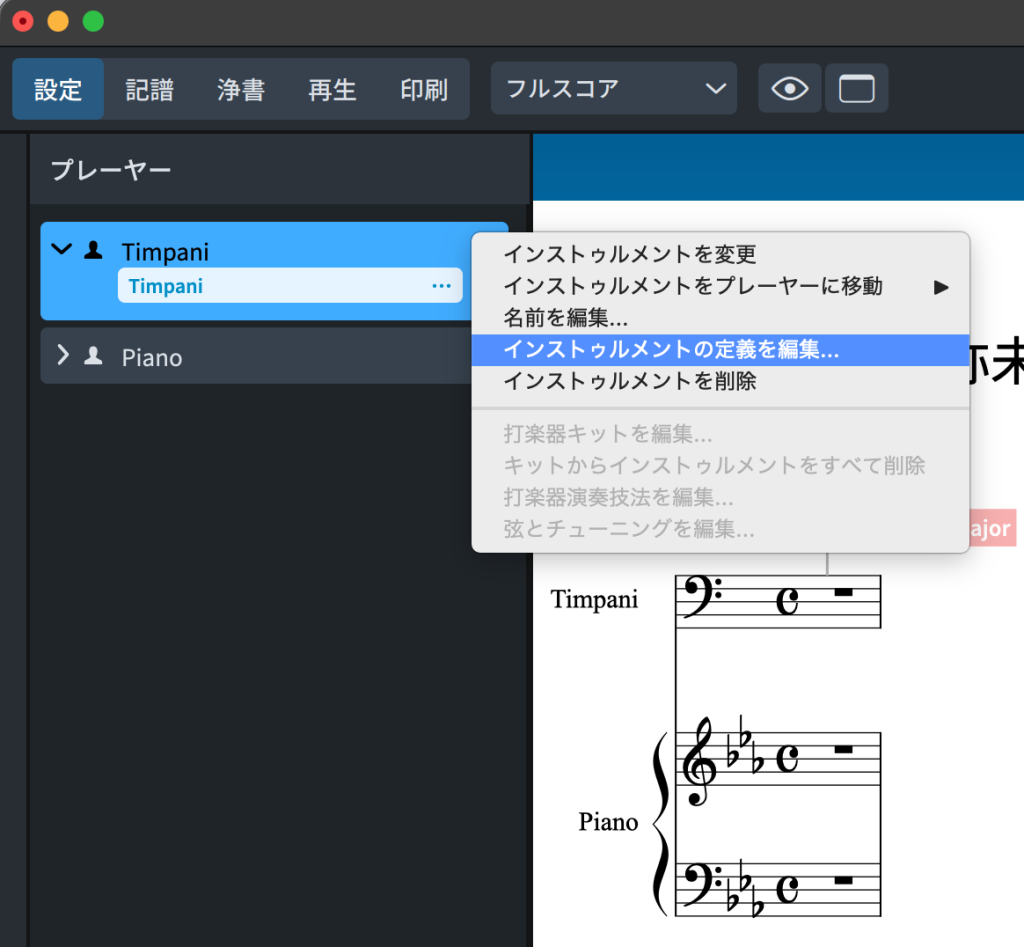

「設定」モードの「プレーヤー」パネルで、Timpani(プレーヤー)の中にあるTimpani(インストゥルメント)の「…」をクリックし、「インストゥルメントを変更」を選択します。

Doricoではプレーヤー(演奏者)がインストゥルメント(楽器)を持っている、という階層なのです。1プレーヤーに複数のインストゥルメントを持たせることもできます。現実世界の「持ち替え」と同じですね。

すると楽器選択画面が出てくるので、ティンパニの「調号なし」を選択しなおします。

調号が非表示になったことによりガイドが表示されています。

方法2:インストゥルメントの定義を変更

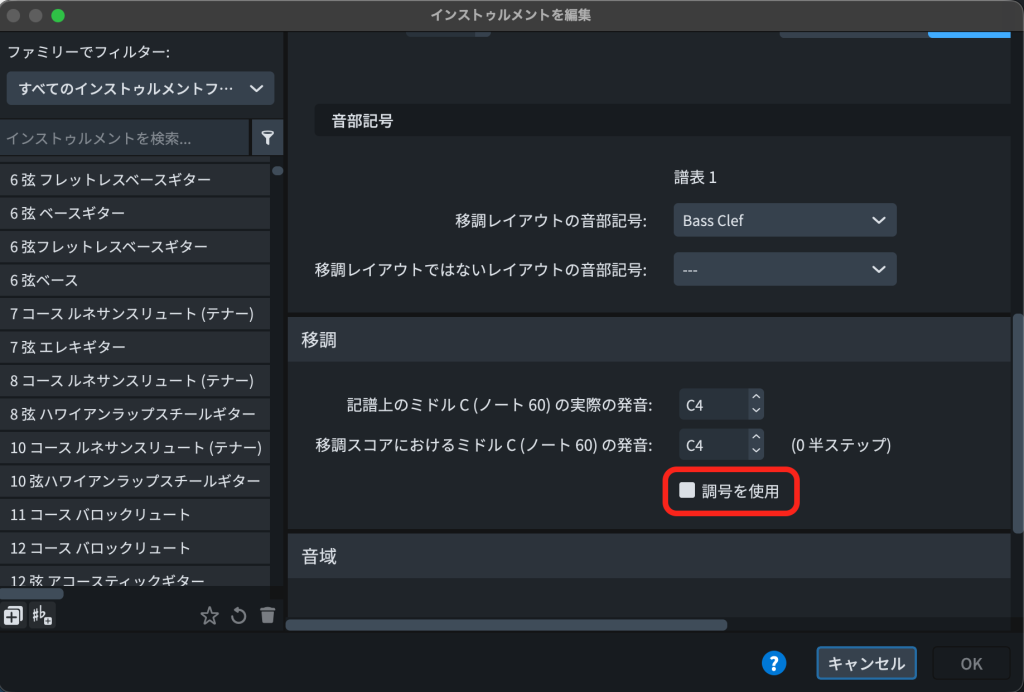

次に、インストゥルメント(楽器)そのものの定義を変更してしまうやり方です。この方法だと「調号を使用しない歌手」なんてのも作成することができます。

先ほど「インストゥルメントを変更」を選択した代わりに「インストゥルメントの定義を編集…」をクリックします。

「インストゥルメントを編集」ダイアログの中ほど、「移調」セクションに「調号を使用」というチェックボックスがあります。

このオン/オフで切り替えられます!

おわりに

現代ではホルンやトランペットには調号を書くことがほとんどですが、ティンパニは意見がわかれるところですねえ( -_-)